プロも悩む声のトラブル – 5つの症状と効果的なセルフケア

声優、歌手、ナレーター、アナウンサーなど、声を武器に活躍されているプロフェッショナルの多くが、喉や発声に関する悩みを抱えています。

高音が出にくい、声が枯れる、響きが悪い──これらのトラブルの多くは、発声そのものの技術だけでなく、「喉や身体のコンディション」に原因があることが少なくありません。

発声にとって身体は『楽器』です。良い声を出すためには、この楽器のコンディションを整えることが何よりも大切です。

もし身体が歪んでいたり、筋肉が緊張していたりすると、トレーニングをしても誤ったフォームを身体が覚えてしまい、かえって声の出にくさやトラブルを悪化させることすらあります。

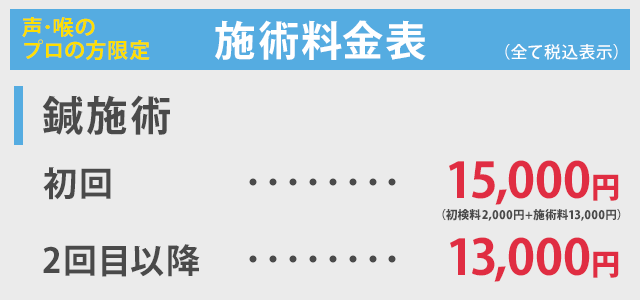

当院では、耳鼻科専門鍼灸師として多くの声のプロフェッショナルの施術を行ってきました。

今回は、よくある声のトラブルとその改善方法について詳しくご説明いたします。

声のトラブルの多くは、実は体の特定の部位の緊張や機能の低下が原因で起こっています。

以下に、症状別に原因となる体の部位や特徴を解説していきます。

症状1: 高音が出ない・声がかすれる場合

高音が出にくい主な原因は以下の2つです。

1:喉周りの筋肉の緊張

喉が緊張していると力みが生じ、伸びやかな高音が出にくくなります。

2:ふくらはぎの緊張

意外に思われるかもしれませんが、ふくらはぎの緊張は首の後ろの筋肉の硬さにつながり、高音発声時に重要な「首の後ろを伸びやかに使う」ことを妨げます。

【セルフケア方法】

▼喉周りのストレッチ

- 緩めたい側の鎖骨の下に手を当て、皮膚を下方へ軽く引っ張る

- そのまま首を斜め後ろ(引っ張っている手と反対側)にゆっくりと倒し、10~15秒キープ

- 反対側も同様に実施

このストレッチによって、喉の力みが取れ、響きやすい声になります。

▼ふくらはぎのストレッチ

一般的なアキレス腱伸ばしでふくらはぎを緩めることで、首の可動性も高まり、声が出しやすくなります。

症状2:声が枯れやすい、声が出しづらい原因とセルフケア

「数曲歌っただけで声が枯れる」「ライブで最後まで持たない」──このような声枯れの多くは呼吸の浅さが関係しています。

【主な原因】

背中が緊張していると呼吸が浅くなり、深い呼吸ができない状態になります。浅い呼吸で声を出そうとすると余計な力が必要となり、声帯への接触が強くなることで声が枯れやすくなります。

【セルフケア方法】

▼背中(肩甲骨内側)のストレッチ

以下の手順で行います。

- 緩めたい側の手を手のひらが自分を向くように出す

- 反対の手で、その手の親指を上から掴む

- 手首をぐるっと返し(手のひらが外側を向くように)、掴んだ親指側の手で内側(身体側)に寄せる

- 肩甲骨の内側がピンポイントで伸びるのを感じながら10~15秒キープ

このストレッチ中は、ゆっくりと深呼吸をしながら伸ばすことが非常に重要です。呼吸を調整するためのストレッチなので、呼吸を止めながら行うのは逆効果となるので注意が必要です。

このストレッチを続けることで、呼吸が深まり、喉に無理なく声を通せるようになります。

症状3:声の響きが悪い場合

【主な原因】

「声の響きが悪い」「声が遠くに届かない」といった悩みの多くは、舌の緊張が原因です。舌(特に舌の根元)が緊張すると、筋肉が収縮して舌が喉の奥へ沈み込みます。この状態では声の響きがこもりやすくなります。

一方で、舌の緊張がほぐれ、舌が自然に上がると、声の響きや通りが格段に良くなります。響きのあるクリアな声を出すためには、舌の柔軟性と位置が大きく関わっています。

【セルフケア方法】

▼舌と下顎のストレッチ

以下の手順で行います。

- 舌をできる限り前に「えー」と出す

- 同時に、顎の角張った部分に親指を当て、下顎をぐっと前に突き出すように押し出す

- この2つの動作を同時に行い、10~15秒キープ

このストレッチは舌の根元の緊張を和らげ、声の響きを即座に改善します。

症状4:呼吸が浅い・お腹から声が出ない感覚の原因

【主な原因】

「声の出し方が分からなくなった」と感じる方の多くに、横隔膜の柔軟性の低下が見られます。横隔膜は、呼吸をコントロールするために欠かせない重要な筋肉です。柔軟に働かなくなると、息のコントロールが難しくなり、声もうまく出せなくなります。

【セルフケア方法】

▼肘関節の脱力運動

横隔膜は肘関節と連動しているため、肘関節の詰まりを取ることで横隔膜が緩みやすくなります。

腕をぶらぶらと脱力させ、肘を「ぶん」と振ることで、関節の詰まりを解消します。肘に「ぐん」と開くようなテンションが感じられれば成功です。怖がらず、思い切って行いましょう。

左右で動きに差がある場合は、動かしにくい側を重点的に行い、関節の可動域を広げていくと、横隔膜の緩みもバランスよく整ってきます。

この体操によって横隔膜がゆるみ、呼気が安定します。結果として、自然で楽な呼吸ができるようになり、発声の安定感も向上します。

症状5:鼻に響かない・通らない声への対処法

【主な原因】

首の凝りが原因で鼻腔に問題が生じると、声が鼻に響きにくくなります。首の特定の部分の凝りが鼻の粘膜に炎症を引き起こしやすく、粘膜が腫れると鼻腔の空間が狭くなり、鼻腔共鳴がうまくできなくなります。

鼻腔共鳴は、声の「通り」や「伸び」に大きく影響します。鼻が詰まると喉だけで声を出そうとするため、「喉声」になりやすく、声帯を痛める原因にもなるので注意が必要です。

【セルフケア方法】

▼「いいね体操」(目と首の協調運動)

両手で「いいね」の形を作り、その手を目で追いかけながらゆっくり首を動かす体操です。これにより、首の可動域が広がり、鼻腔共鳴がスムーズになります。以下の手順で行います。

- まず現在の首の可動域を確認

- 両手で「いいね」の形を作り、目線の高さで肘を軽く曲げて構える

- まず目だけで両手をゆっくりと上へ追いかける

- 目が追えなくなったら、次に首を動かして手を追いかけ、可能な限り上まで持っていく

- 手を下ろし、正面を向き、呼吸を整える

注意点として、上を向いたまま手だけを戻すのではなく、必ず手を下ろしてから正面を向く手順を守ってください。

高音が出にくくなる主な原因として、以下の5つが考えられます。それぞれについて詳しく解説いたします。

1.横隔膜が硬い

呼気のコントロールがうまくいかないと、高音が裏返りやすくなり、声帯に過度な負担がかかってしまいます。

その対策としては、横隔膜の柔軟性を高めるトレーニングが有効です。

高い声を安定して出すためには、声帯に当たる呼気の量を常に一定で良質に保つことが重要であり、そのためにも横隔膜を自在にコントロールできる柔軟性が不可欠です。

2.首の筋肉が固まっている

首の筋肉が固まると、声の通り道が狭くなり、響きが出にくくなります。

重要なのは、首の筋肉を固めず、常に柔軟に動ける状態を保つことです。歌唱中も軽く首を動かす練習を取り入れることで、無駄な力みを防

ぎ、より自然な発声が可能になります。

3.鼻づまりで鼻腔共鳴が使えない

高音を出す際には、鼻腔共鳴と咽頭共鳴のバランスが重要で、特に高音域では鼻腔共鳴が8割ほどを占めると言われています。

しかし、鼻づまりなどで鼻腔共鳴が使えないと、喉だけで声を出す「喉声」になりやすく、喉への負担や声枯れの原因になります。

また、鼻腔共鳴がうまく使えない場合、上咽頭炎が隠れていることもあるため、注意が必要です。

4.重心が高い

高音を出すとき、無意識に身体が上に力み、顎が上がることでシャウトするような姿勢になりがちです。

この姿勢は首や横隔膜を固め、声が出にくくなる原因になります。

重心をおへその下まで意識して下げることで、上半身の力が抜け、声が出しやすくなります。

5.顎の緊張

顎(特に顎関節)が緊張すると、口腔内が狭くなり、高音が出にくく、声も響かなくなります。

顎の力を抜くことで鼻腔の通りが良くなり、声がクリアに響くようになります。

これらの要因を1つずつ意識的に改善していくことで、高音の発声は確実に変化します。

耳鼻科で声帯の検査をして、異常がないと言われたが、それでも喉や声の悩みを抱えている人は後を絶ちません。

理由としては、耳鼻科では声帯の状態(炎症など)を見ていますが、喉周りの筋肉をみる所はないからです。

そういう場合は喉周りの筋肉に異常がある場合がほとんどです。声を出すときには声帯だけでなく、喉周りの筋肉を柔軟に使うことで声のコントロールをしています。

薬を使用し続けることに疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。

薬は効果とリスク(副作用)、両方を理解した上で使用する事で最適な使い方ができます。

ですが、使い方次第で、自分の思っていたようなパフォーマンスができなくなると共に、喉の寿命を縮めることになりかねません。

短期的(服用終了〜服用終了後から2週間)な副作用としては、薬効が切れてしまった時に離脱症状が出現し、薬を服用する前よりも声が出なくなってしまう症状が見られる事があります。

声に悩みを抱えていたボイストレーナーの先生が、当院の施術によって劇的に声の響きを取り戻した実例をご紹介します。

ボイストレーナーの施術前の症状

施術前の先生の状態は以下の通りです。

- 声が抜けにくく、響きにムラがある

- 長時間歌うと上咽頭が痛くなる

- 日本語の歌で響きの位置が不安定

施術の内容と効果

声の通り道を広げることを目的に、鼻・上咽頭・喉周りに施術を行った結果、次のような効果が見られました。

- 上咽頭や鼻、喉周りへの施術を通じて、「自分で調節しなくとも、スルスルと滑らかに声が出る」感覚を取り戻せた。歌声の響きが明らかに改善した。

- 施術途中から変化を感じ、「スッキリと通る感じ」や、話す声が「ジリジリと振動する」感覚があった。「声が出なくなると、自分がどうやって声を出していたか忘れてしまう。様々な工夫をすることでかえって自分を見失ってしまうことがあります。だからこそ、『楽に声が出る感覚』を身体で思い出すことが大切です。

院長の見解

「声が出なくなると、自分がどうやって声を出していたか忘れてしまう。様々な工夫をすることでかえって自分を見失ってしまうことがあります。だからこそ、『楽に声が出る感覚』を身体で思い出すことが大切です。

施術を通じて、スルスルと滑らかに声が出るような、本来の自分に合った発声を取り戻すことを目指します。

最も重要な指標は『楽しく声が出せている時』であり、それがその人自身に合った発声だといいます」

声のトラブルが発生しているのは、発声時のフォームが崩れてしまっていることが原因です。発声時のフォームが崩れると、筋肉が誤った動きを覚え、それがトラブルの原因になります。セルフケアは、この誤った動きをリセットし、ニュートラルな状態に戻す作業です。

最終的に重要なのは、脳の記憶の書き換えです。繰り返し「楽に出せる発声」の体感を積み重ねることで、本来の発声感覚を思い出し、脳の記憶を上書きすることで自分にとって最も良いフォームを再習得していくことができます。

一番発声しやすい「良いフォーム」は人それぞれ異なりますので、他人を真似る必要はありません。

声のプロフェッショナルにとって、「出したい声が出る」という状態は、最高のコンディションであり、自己表現の礎でもあります。ご紹介したセルフケアを日々の習慣に取り入れることで、声のトラブルを予防し、本来のあなたらしい声を取り戻しましょう。

もしセルフケアで改善が見られない場合は、専門家による施術や診断を受けるのも有効な選択肢です。声をもっと自由に、心地よく響かせるために、ぜひ一度当院の施術をお試しください。あなたの声を最高の状態に戻し、再び楽しく歌えるよう全力でサポートいたします。

お電話ありがとうございます、

耳鼻科専門鍼灸院 はりきゅうルーム岳 大宮院でございます。